第四章 分等分类三题之二:秦汉冠服体制的特点(第9/24页)

与汉相比,等级性服饰元素明显趋繁,各级官僚的衣帽上该有什么、不该有什么,王朝的考虑精细入微,进而由若干服饰的“从省”,形成了“服等”。

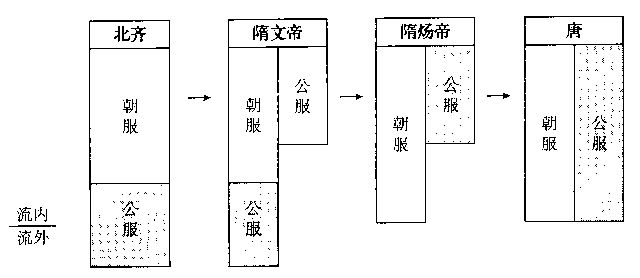

下面来看具服和从省服的形成过程。本来在北齐,七品以上用具服,八品至流外四品以上用从省服,就是说其时具服与从省服的区别,只基于“级别分等”的考虑,二者在结构上是纵向衔接的。隋文帝规定,从五品以上,除在陪祭、朝飨、拜表等“大事”场合用朝服外,“自余公事,皆从公服”。这样,“场合分等”明确化了,公服成了从五品以上官的另一套冠服,用于“自余公事”的场合。“服等”初现端倪。隋炀帝时,朝服的使用范围由七品以上扩展到了九品,成了所有品官的具服;从省服依然限于五品以上;同时随朝服向整个品官队伍扩展,流外官被排除在朝服使用者之外了(73)。这样“流内”和“流外”正式分成两大块,前一部分即品官明确表现为冠服体制的主体。到了唐代,从省服的范围也扩大到了九品官。“具服”与“从省服”两个服等,就是这样形成的。图示如下:

此图表明,具服、公服的形成过程贯穿着三个变化:第一是“级别分等”的强化,第二是“场合分等”的形成,第三是品官成为冠服体制的主体部分而流外官被排斥在外。在朝服与公服分化为二之时,王朝趁热打铁、充实服等,以弁服为“公事之服”,以休闲之服为燕服。燕服并不是随便穿的,它同样有等级区别,要遵从服色。

服等制度以“场合差异”为本,其所强调的是规格不同,而不是职类之异。当官僚的服装依职类而异时,他会有一种观感和体验;而当官僚服装依场合而异时,他又是一种观感和体验。前者强化了不同职类的异类之感,即“你我各自从事不同工作”之感、“各干一行”之感;后一做法,却把感受与注意转到了活动规格上,大家全都是王朝官僚,眼下是“同一批人共同参与同一活动”。“服等”之制,使冠服体制的重心向事务等级和活动规格偏转,那么也就疏远了职类的区分。

两《唐志》叙述群臣冠服,多少还拘泥于前史《舆服志》的“以冠统服”模式,这有时会模糊了观察者的视线;但《唐六典》就不同了。《唐六典》卷四《礼部尚书》叙述冠服之文,分为两大段落,第一段依次叙祭服、朝服、公服、弁服与平巾帻、袴褶,这部分显以服等为纲;第二段转叙诸冠,如远游冠、进览冠、武弁、平巾帻、法冠、高山冠、却非冠、进德冠等,那只相当于对服等的进一步说明。就是说,在“以冠统服”的模式之外,以“服等”为纲而叙群臣冠服的模式,开始萌生、滋长,并占据主导了。

宋朝的冠服体制,上承隋唐的变化趋势,继续趋于“一元化”,继续强化“级别分等”和“场合分等”。宋朝的祭服仍使用冕服,朝服仍使用梁冠、朱衣朱裳。朝服的梁冠在宋初只分五梁、三梁、两梁3等,宋神宗元丰二年(1079)又分为貂蝉笼巾七梁、七梁、六梁、五梁、四梁、三梁、二梁,共达7等,比汉代的三等之分细致得多了。

汉朝文武冠服不同,一用进贤冠、一用武弁大冠。唐朝的朝服仍有文武之分,文官戴进贤冠(即梁冠)、黑介帻,武官戴武弁、平巾帻。唐朝的进贤冠与武弁,虽在概念上继承汉朝,实际形制已非汉旧,二者的外观差异小多了。宋朝文武官索性都用梁冠,只不过武官只用四梁、三梁、二梁冠而已。

宋朝的“常服”概念与唐不同,所谓“常服”相当于唐之“公事之服”,采用幞头,曲领大袖,但也没有文武之分(74)。赘言之,宋朝的朝服、常服,都没有了文武之别。(军人出征打仗穿甲胄,是另一回事。)“职事分类”进一步淡化了,等级区分却清晰而严明,公服依品级而有紫、朱、绿、青之别,各种饰物的等级区别依然细致入微。高山冠、却非冠、委貌冠基本退出了冠服体制(75)。御史台、大理寺、审刑院、刑部的官员仍然戴法冠,然而那法冠也今非昔比了:“獬豸冠即进贤冠,其梁上刻木为獬豸角,碧粉涂之,梁数从本品。”(76)本来在唐朝,高山冠已“梁依其品”了,成了梁冠的变体;进而在宋朝,獬豸冠也被“梁冠化”了,被纳入了进贤冠的范畴,只是在梁冠上加装一个“獬豸角”而已。那么法官、军官与文官在服饰一体化的道路上,又迈进了很大一步。

明太祖定制,冕服为皇帝、皇族禁脔,官僚不得染指。一品至九品官的祭服改用梁冠,青罗衣、赤罗裳。朝服也用梁冠,赤罗衣、赤罗裳。梁冠等级,是公冠八梁,侯伯七梁,均加笼巾貂蝉;一品七梁、二品六梁、三品五梁、四品四梁、五品三梁、六七品二梁、八九品一梁;合计9等。常朝之公服,则使用乌纱帽与盘领右衽袍,一品至四品官用绯色,五品至七品官用青色,八九品官用绿色。明朝无论祭服、朝服还是公服,都不分文武。所以,《明史·舆服志》采用的是“文武官朝服”、“文武官公服”、“文武官分献陪祀,则服祭服”的措辞,“文武官”一并言之了。文官与武官的冠服已无区别,只是在由乌纱帽、团领衫构成的常服上,用补服分别文武,文官用禽鸟,武官用猛兽。清承其制。此外,都御史、副都御史、给事中、监察御史、按察使的补服上绣獬豸,算是法官用特殊服饰之传统的一个残余罢了。