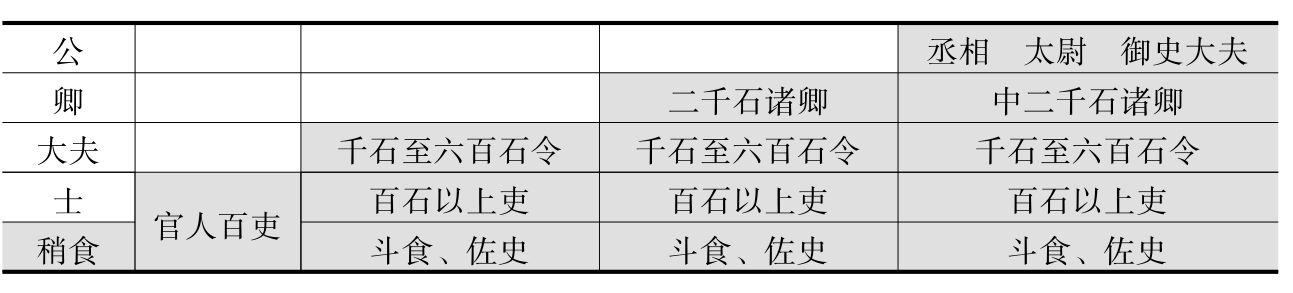

第二章 叠压与并立:从“爵—食体制”到“爵—秩体制”(第8/25页)

西周春秋

战国

秦汉

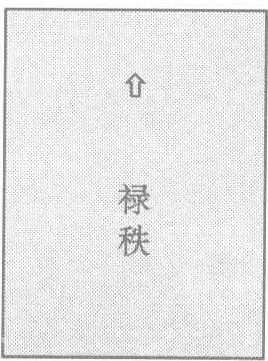

在这时候,禄秩的高端变得更细密了。而禄秩的低端呢?低端的变化看上去与高端相反:一百二十石、一百六十石、二百五十石之类细小秩级,逐渐销声匿迹了。就是说,在高端秩级分化繁衍的同一时候,低端的秩级却在化简。级差的密度,由重心偏下即下端细密,变得上下匀称了。这期间还逐渐形成了“比秩”。“比秩”将在第三章专门讨论。到汉成帝阳朔二年(前23年)之前,百石以上约有21个秩级。

《秩律》的新鲜信息补足了一个前所未知的缺环,先秦到西汉中期的禄秩变化,有两点大为清晰了:第一是整个序列由下而向上伸展,第二是高端低端的密度趋于匀称。秩级的升降增减,在有些人看来也许不算大事,但不会是偶然的。汉代以来秩级的最剧烈变化,发生在禄秩高端。我们认为,用禄秩去安排高级官职的地位,就是此一变化的最大动力。高级官职也用禄秩加以管理了,禄秩成了最基本的行政等级尺度,周朝的公卿大夫士体制至此全面更新。

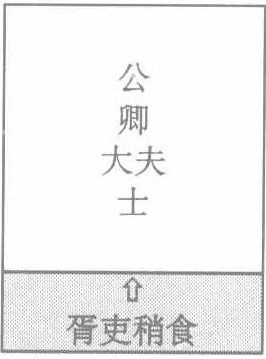

当然,汉代依然把公、卿、大夫用作等级概念,不过这时的卿、大夫、士与周朝意义迥异。经战国秦汉,这些概念已充分地“吏职化”了。周朝世卿世禄世官制下,周爵是连接家族地位与官守权责的纽带。它不完全是行政性的,也是社会性的;不仅标志官位高下,也标志身份高下,具有个人属性。所以周爵是一种“品位”,是“人”的等级。但汉代行政概念中,公、卿、大夫、士都是“职”的等级,不具个人属性。

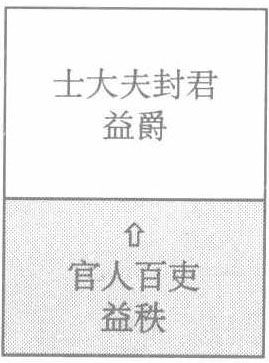

战国有“士大夫”与“官人百吏”的两分法。春秋以上无“士大夫”之称,只说“大夫、士”。战国的“士大夫”一词,是“士”与“大夫”的合称吗?我想不是。据《荀子·荣辱》,“士大夫”是“取田邑”的,而这与《韩非子·和氏》所云封君子孙收爵禄、百吏绝减禄秩是一致的,那么“士大夫”是有田邑的封君,不是“士”;“士”字是修饰“大夫”的,我想它与“子大夫”一词中的“子”意思相近(47),系美称。“士大夫”为他称,“子大夫”为对称而已。“士大夫”主要就“大夫”而言,“官人百吏”则对应着原先的“士”等级。昔日“士”所承担的事务,已被“吏”接任了。《战国策·燕策一》:“(燕)王因收印自三百石吏而效之子之。”“吏”是吏职,不是个人。三百石吏职,在汉代属“士”。

秦国商鞅变法后出现了千石之令、八百石之令、七百石之令、六百石之令。这个层次相当于昔日的大夫。战国称“令”之官大量涌现。“令”即命令,表示长官的指挥权力。“令”的官名都由“职事+令”的形式构成,显示了浓厚的“以事为中心”意味。称“令”、并用“若干石”定等的官职大量涌现,说明“大夫”这个官职层次,也被“吏职”取代了。

在汉初《秩律》中,御史大夫、廷尉、内史、典客、大仆、长信詹事、少府令、卫尉、中大夫令、郎中令、奉常等官,秩二千石。这些官职由于其行政重要性,在秦及汉初被置于二千石之秩,进而又被名之为“卿”。后来它们又上升到中二千石了。由《汉书·百官公卿表》可知,西汉是“以中二千石为卿”的,禄秩成了确定“卿”的标准。具体说就是由职而秩、由秩而“卿”,“以吏职为卿”,“以若干石为卿”。“以吏为卿”,是说在官僚制发展中,若干“吏职”显示了更大重要性,形成了一个新的“卿”的队伍;“以若干石为卿”,是说这批新兴的称“卿”的官职,以二千石、后来是中二千石做等级。

“公”也与之类似。周代以执政大臣为“公”,“公”由家族世袭。秦汉间丞相、太尉、御史大夫三官号称“三公”。这三公非周之旧,全是战国以来的新兴官职,以职能命名,并因其权责之重而被称为“公”的。《秩律》中御史大夫只是二千石,后来秩级为中二千石,再后又被安排于“上卿”,其实不是“公”。可见“三公”只是对周爵的一种比附,与周爵并无沿袭关系。与之同理,秦与西汉所谓“九卿”,最初也只是一种比附,“卿”并不止九位,而是取决于秩级的。周朝的公卿是品位等级,秦汉的公卿却是职位等级,名同实异。

简言之,禄秩体制全面取代周爵公卿大夫体制的过程中,包含着一个“以吏职为公卿大夫士”和“以秩级定公卿大夫士”的演变。示意如下: