第二章 叠压与并立:从“爵—食体制”到“爵—秩体制”(第16/25页)

方才已涉及到了依爵补吏问题。“爵”是否构成官资,凭爵级能否做官,或说作为“品秩要素”之一的“资格”是否配置在爵列之上,是判断爵、秩是否“疏离”的重要尺度,有必要做更深入的讨论。

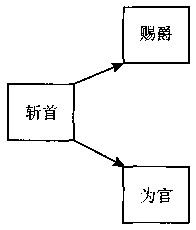

在军功爵创建之初,“爵”好像曾被用作官资。《韩非子·定法》云:“商君之法曰:斩一首者爵一级,欲为官者为五十石之官;斩二首者爵二级,欲为官者为百石之官。官、爵之迁,与斩首之功相称也。”一般认为,这就是有爵就可以做官的证据(80)。过去我也是那么看的,但现在看法变了。细审“商君之法”的意思,是说“斩一首”或“斩二首”就能获得两个机会:第一是获得爵一级或爵二级;第二是做五十石之官或百石之官。那么“为五十石之官”或“为百石之官”,其实是与“斩首”直接挂钩的,不必理解为跟“爵一级”或“爵二级”挂钩。《定法》又云:“今有法曰:斩首者令为医匠,则屋不成而病不已。夫匠者,手巧也;而医者,齐药也;而以斩首之功为之,则不当其能。今治官者,智能也;今斩首者,勇力之所加也。以勇力之所加、而治智能之官,是以斩首之功为医匠也。”这里说的也是“治智能之官”跟“斩首”的关系,而不是“治智能之官”跟“爵”的关系。概而言之,照某些学者的解释,是“以斩首得爵、以爵级为官”;而我们的解释,则是“以斩首而得爵、以斩首而为官”。把二者图示如下:

第一种解释

第二种解释

下面,为第二种解释提供进一步论证。《商君书·去强》:“兴兵而伐,则武爵武任,必胜;按兵而农,粟爵粟任,则国富。”在这段话中,“武爵”是一事,“武任”又是一事。“武爵武任”是说凭军功授爵、凭军功授官,而不是先凭军功授爵、再凭爵级授官;“粟爵粟任”是说凭出粟授爵、凭出粟授官,而不是先凭出粟授爵、再凭爵级授官。也就是说,得爵与授官,是二中择一的“可选项”。又同书《靳令》:“民有余粮,使民以粟出官、爵。官、爵必以其力,则农不怠。四寸之管无当,必不满也。授官予爵出禄不以功,是无当也。”这“使民以粟出官、爵”,也是官、爵各自与“功”相联系。同书《境内》篇的“能得甲首一者,赏爵一级……乃得入兵官之吏”一句,也应作同样理解,把“赏爵一级”和“入兵官之吏”视为两个“可选项”。

又《墨子·号令》:“又用其贾贵贱多少赐爵。欲为吏者许之;其不欲为吏,而欲以受赐赏、爵禄,若赎出亲戚、所知罪人者,以令许之。”在战争中曾向官府贡献了财物的居民,在战后官府将依其贡献大小投桃报李,进行赐赏、赐爵;若肯放弃赐赏、赐爵,还可以为吏;所得赐赏、爵禄,可以用来赎罪。总之,赐赏、赐爵、为吏,都直接与贡献挂钩(81);不是“爵”而是贡献,构成了“为吏”的直接条件。朱绍侯先生这样解释《号令》篇中的相关文词:“按其支援的物资的多少贵贱而赐爵,愿意为吏者,按爵位的高低授予不等的吏职。”(82)可是在《号令》原文中,并没有“按爵位的高低授予不等的吏职”的意思,朱说属于过度诠释。《号令》所云,相当于《商君书》所说的“粟爵粟任”;而《商君书》所说的“武爵武任”,也当作此理解。裘锡圭先生指出:“爵和官是两个系统,但是有功劳应受奖励的人,往往可以在受爵和为官吏这两条道路里任选一条。”(83)裘先生辨析毫发,其“任选一条”之说堪称的论。那么《商君书》、《韩非子》、《墨子》三书,都不能证明秦国的爵级构成了官资,而是相反。

张家山汉简《二年律令·傅律》中有这样一条律文:“当士为上造以上者,以适子;毋适子,以扁妻子、孽子,皆先以长者若次其父所以,所以未傅,须其傅,各以其傅时父定爵士之。父前死者,以死时爵。当为父爵后而傅者,士之如不为后者。”(84)高敏先生认为:“这条法律条文十分宝贵,……说明高爵者之子在继承其父爵位以后,有为官的权利,即秦时爵与官的合一的状况还在继续。《二年律令》止于高后二年,则至少在此年之前,仍实行官爵合一的制度。”(85)若“高爵之子”真的“有为官的权利”,那么我想这是一条十分重要的律文。然而“当士为上造以上者”这句话中的“士”,以及“各以其傅时父定爵士之”、“士之如不为后者”中的“士”,含有“为官”的意思吗?朱绍侯先生就认为,从上下文分析,这个“士”只能作“继承”解(86)。张荣强君也是以“继承爵位”来解释这个“士”字的(87)。那么《二年律令·傅律》上述条文,还不能证明高先生“继承爵位后就有为官的权利”的判断。