第八章 士兵的信仰冲突与服从(第12/15页)

百分之百美国主义的观念出现于1917年,也就是美国加入到第一次世界大战之时。战争并不是这种观念出现的原因,但却是一种催化剂。威尔逊曾希望美国可以在参战国之间起到调停作用,也许通过美国的范例,就可以说明“自由,以及解放的精神可以为人和社会,为个体、国家和人类做出何种贡献”。不过在欧洲,交战的双方并不欢迎威尔逊的道德仲裁。威尔逊在1916年连任美国总统一职,似乎证实了美国采取不干预政策,德军和协约国都认为没有必要听美国调停。1914年,威尔逊也确认欧洲的冲突不会触及美国的利益。但最终的事实却表明,这场战争的影响的确会波及美国,威尔逊这一说法并没有什么效力。

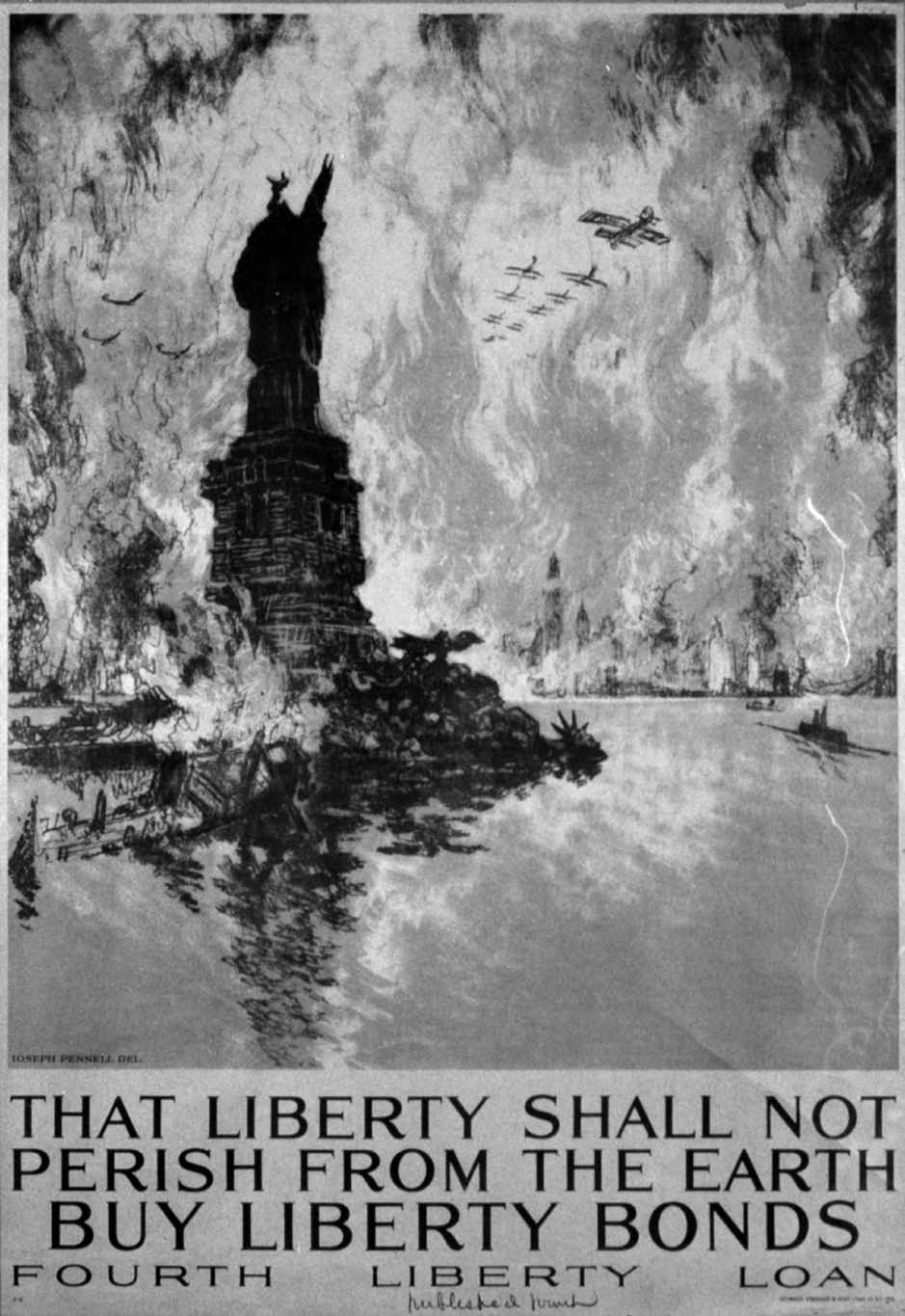

德国尤其已经做好了美国参战的准备。它在进行潜艇战时,就明白这可能会把美国拖入到战争之中。1915年,英国卡纳德航运公司卢西塔尼亚号客轮臭名昭著的沉船事件导致128名美国人丧生时,还没有直接动摇美国的中立立场,而潜艇战最终导致了美国的正式对德宣战。1917年4月2日,威尔逊向国会宣布“我们接受这种敌对目的的挑战”。他向美国人民解释说,因为只要存在德国这种“有组织的、一直伺机达到不明目的的力量,这个世界上的民主政府就不能确保安全。”最终,威尔逊宣称“这个世界必须为民主保持安全。它的和平必须根植于政治自由已经验定的基础之上”(图48)。他还向世界宣称,美国放弃中立立场,“不谋求私利,不征服他人,不称王称霸,不索取赔款,只做牺牲,不求物质赔偿”。他保证道:“我们不过是争取人类各项权利的一名战士。”[26]

当然,战争会中止人类的一些权利,即使只是暂时性的。美国自然也不例外。就在4月2日威尔逊不情愿地担负起交战国重担的四天之后,他正式对德宣战。那时,美国立场的实际价值——而非其道德和政治目的——成为优先考虑的问题。4月6日的演讲中,威尔逊花费了大量篇幅谈论识别、遏制或消灭“外国敌人”的必要性。但是,作为一项必要的战时措施,这给排外法案的颁布制造了机会。而在和平时期,想要颁布这样的法案可能会遇到更多的反对和公众示威,当然,在和平时期,这些做法也不会被容许。在这种背景下,德裔美国人自然很快成为怀疑对象,他们的语言和文化也遭到攻击。

图48 《自由将不会从地球上消失》(约瑟夫·彭内尔,1908年)。联邦政府为了给战争筹集资金发行了自由债券,并宣传这是一笔既爱国又收益颇丰的投资。这幅海报强调美国在一战期间对于协约国的支持和这个国家的历史使命感是一致的。如威尔逊所言,这种历史使命已经发展为保卫世界“民主的安全”。这幅宣传自由债券的海报描绘了一幅想象中的屠杀画面——自由女神像被烧成瓦砾。它暗示如果这个世界不再安全,这场屠杀便很可能发生,还暗示美国绝不可能在全球冲突的影响中独善其身。这幅海报在当时极具感染力,如果把它放在将近一个世纪之后的“9·11”事件之中,也会产生同样的感染力,不过是出于非常不同的原因。当然,具有讽刺意义的是,自由倒是不一定会遭到毁灭,不过,它却在很大程度上与自1917年后便在美国流行起来的激进爱国主义相容一体。由美国国会图书馆印刷品与照片部友情提供(LC-DIG-ppmsca-18343)。

如今看来,当时有些做法看起来有点可笑,比如在波士顿各个地方都禁止演奏贝多芬的作品,一种德国泡菜被重新命名为“自由卷心菜”,但这些事情在当时却并非小事。例如,一些美国人满怀激情地报名参加美国保卫同盟(简称APL),这本质上是一个类似于义务警员的团体,旨在帮助政府根除激进分子。这种热情显示出民主的阴暗面,也表明了一种要镇压国内反对派的危险决心。显而易见,这是一片清教徒的家园,在这里,清教主义服务于爱国主义。两者的组合就算是在最有利的情况下也不是什么良性组合,而且还为未来开创了一个不祥的先例。

1917年的《反间谍法》和1918年的《反煽动叛乱法》造成了更严重的影响。这些法律强迫民众形成了一个共同观念,或者说是一种错位的爱国主义。在大多数事情上,这种共同观念从未被撼动。1918年,美国社会党领袖尤金·德布兹(Eugene V. Debs)因为质疑美国的战争行为,被判处十年监禁[1921年被威尔逊的继任者沃伦·哈定(Warren Harding)提前释放]。相比之下,世界产业工人联盟领袖弗兰克·利特尔(Frank Little)就没那么幸运了,他在蒙大拿州被一名暴徒以私刑处死。这些都是极端的例子,在这种社会气氛中,这些例子也只是极少数。在接下来的几十年中,想要明确定义美国主义的强烈欲望在规模和势头上都逐渐壮大,他们排斥那些被认为不配享有美国公民权的人,或是强迫那些人去适应一种更加同质化的美国传统。例如,1917年,即使面对总统的反对,使移民限制联盟长期心神不宁的《识字法案》最终还是被写进了法典之中。