附录二 天杀的公司(第5/5页)

农工商部随即根据《华商办理农工商实业爵赏章程》的精神,为中小投资者量身定做功勋奖项,参考军功奖励成例,制作七品、八品、九品三种奖牌,分别授予出资在1万两至8万两的商人……

时人感慨:“中兴名臣曾国藩仅赏侯爵,李鸿章不过伯爵,其余百战功臣竟有望男爵而不得者。今以子男等爵奖励创办实业之工商,一扫千年贱商之陋习,斯诚稀世之创举。”

在高爵厚禄之外,大清国亦一如既往地保持了在其他方面的保驾护航,如“专利”(专营垄断权),如“官利”(旱涝保收的股款利息)。同时,大清政府也大力推进公司制的法制化建设,1904年颁布了《公司律》,规范了股份有限公司内部结构与运作程式,确立了中国创办公司的准则主义原则及股权平等的原则。

政府还在幕后积极推动了“利权回收”运动,调动起了激烈的民族主义情绪,以公司为爱国的工具,调动民众积极性,对抗西方资本的入侵,同时增进民众对政府的向心力。

猛药下去,果然雄起,民众的投资热情迸发出来。自1904年至1908年底,商部注册的公司共265家,资本总额达13833.72万两。但是,靠药物支撑的雄起并不能持久,更严峻的虚脱正在到来。以18家铁路公司为例,家家号称民营,家家高喊爱国,但家家都必须依赖着政府的公权力,靠强行摊派租股,逼迫农民们成为股东。公司及其既得利益团体,已经成为阻遏在中央政府与地方、政府与民众之间的冰凌——平静的冰面下暗流汹涌。

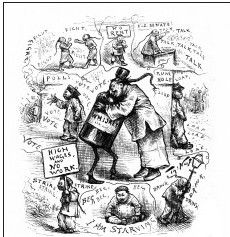

争吵、醉酒、乞讨、失业,这就是老外眼中的晚清世态。

在一个政治口号如同股票行情般不可捉摸的年代,公司怎么可能成为一种力量的保证呢?缺乏完整而且能够有效实施的监督机制,仅靠一个专有名词的引进,这只是皮毛进口而已,毫无本质上的意义。大清国效率低下,腐败横行,这与“公司”名称毫不相干。《剑桥晚清史》分析道:“只要公司和经理把公司资金挪作私用而不出问题,这类行为就可以作为商业投资的风险的一部分而加以容忍。这和中国官吏之以私人名义利用或滥用财政收入颇相类似。”

在法制化严重滞后和全民范围的信用缺失下,政府监管下的国有企业还可能在政敌们的制衡下有所约束,民营企业则完全处在弱肉强食的丛林生态。尤其当政府为了某种意识形态上的顾忌,担心正常的政府干预也会被扣上压制和打击的大帽子时,私有化领域变成纵横捭阖的战场,民营企业或所谓的私有化其实就成为恶棍们纵横捭阖的战场,成为远比国家资本主义更坏的权贵资本主义。而这恰恰是大清国晚期总在所有制的表面现象上折腾,最后引发大风暴的根源。

法制化的前提是法制精神,公司化的前提是契约精神,但在政治腐败、全民寻租的条件下,大清国的法制成为权力的遮羞布,公司则成为权贵资本的游乐场,商权与官权始终没有能发展出正常的关系——不是偷情,就是怨偶,或者两者兼而有之。

颠覆大清国的保路运动,看似围绕国有还是商办在争吵,实质上却是个各种利益集团的不择手段的博弈。公司的法制精神、契约精神乃至最为基本的“费厄泼赖”精神,早已荡然无存——实际上是从来也没产生过。

沉舟侧畔未必千帆能过,病树前头不见得就能万木尽春。即使在大清国的废墟上,公司依然似乎被诅咒了一般,在权欲的泥潭挣扎偷欢,展示的只有猥琐而非力量……