附录二 天杀的公司(第4/5页)

中国的能人们在外资公司内大宰老外,或许还可以令我们感到一点点民族主义的快感;在官督商办企业里捞一把,多少还有官场规则的制约;而他们在那些纯民营企业中的折腾,则是刀刀见血地侵蚀着本就畸形的公司制。

在清末民初几乎以圣人形象出现的张謇,他那著名的大生纱厂其实主要靠其三哥张詧管理。张謇曾说,自己的成功要归于“一兄一友两弟子”,其中“一兄”就是张詧。当过知县的张詧,在销售公司的棉纱时,常常先以个人公司“韩谷记”订货,如果涨了,溢价部分归入私囊,如果跌了,就当没从大生纱厂订货。在他的带动下,大生纱厂上下齐心,每次一完成生产,都是内部员工以各种方式低价购走,再加价卖给纱商,大生纱厂的股东利益受到极大损害,但张謇兄弟连同干部职工们的私囊是鼓鼓的。

中国人已经习惯了“各牟其利,各怀其私”,“不知有对于公众之责任者也”,因此,时人从大量的惨痛教训中,认为所谓的公司制实际上远不如个体户更为符合中国国情:“私人营业,其赢也则自享其利,其亏也则自蒙其害,故营之者恒忠于厥职。股份公司不然,其职员不过占公司股份之一小部分耳,而营业赢亏皆公司所受,其赢也利非我全享,其亏也害非我独蒙,故为公司谋,恒不如其为己谋之忠,人之情矣。其尤不肖者,则借公司之职务自营其私……中国人心风俗……其与此种新式企业之性质实不能相容。”

张之洞也指出:“华商陋习,常有藉招股欺骗之事,若无官权为之惩罚,则公司资本,无一存者矣。”“甚有招集股分,意存诳骗,事未办成,资已用罄,遂至人人畏避。公司难集,商务莫兴,实缘于此。必须明定赏罚以示劝惩。”“商非公司不巨,公司非有商律不多。华商集股,设有欺骗,有司罕为究追,故集股难。西国商律精密,官民共守,故集股易。”时人感慨道:“奸狡之徒,倚官仗势,招股既成,视如己物,大权独揽,恣意侵吞,酒地花天,挥霍如粪土。驯至大局破坏,不可收拾,巨万资金,化为乌有,甘受众人唾骂。公司招股之流弊一至于此,于是人人视为畏途。谚云:宁可一人养一鸡,不可数人牵一牛。诚有慨乎其言之也。”

至于晚清的18家民营铁路公司,家家乌烟瘴气,粤汉铁路广东公司“内室操戈,无日不闹风潮,互相攻讦”,股东大会成了角斗场,股东只要一不如意,“辄借端鼓动风潮”,甚至无法选出董事与总协理。湖南铁路公司、四川铁路公司等莫不如此,成为引发全国动乱的源头。

与此同时,新兴而欠缺规范的股票市场,成为圈钱的跑马场,“撑死胆大的”。全社会掀起投机高潮,进一步削弱了本就薄弱的企业监督。梁启超在《敬告国中之谈实业者》一文中,感叹股东普遍的投机心理加剧、监管乏力,以投机为动机的股东并未把自己的利益与公司的利益结合,“人人皆先私而后公,与此种新式企业之性质,实不能相容。故小办则小败,大办则大败。即至优之业,幸而不败者,亦终不能以发达”,“阻公司之发达者,则职员与股东,实分任其咎也”。而1910年的上海股灾中,川路公司的财务总监违约入市,损失了350万两,直接导致川路公司无法接受国有化改造,引爆了保路运动,颠覆了大清帝国。

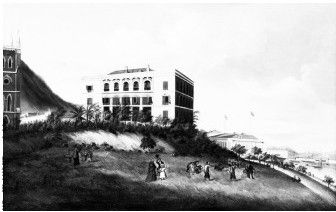

琼记洋行在香港的总部大楼(1870年代油画)。

6

从开始推行公司制起,面对国内资本市场的投资动力不足,大清中央政府也是殚精竭虑,想办法炼制补药。对于一个官本位了几千年的国家,最拿手的、最趁手的、最见效的春药还是乌纱帽:

1898年的《振兴工艺给奖章程》规定,“如有独捐及募集巨款,开辟地利若干……视功用之大小、款项之多寡,为奖给之等级”。

1903年的《奖励公司章程》规定,依据公司创办人的集股总额进行奖励,从50万两至5000万两,共分十二个等级,分别特赏不同第等的顶戴或品衔,并聘任为商部不同等级的顾问官或议员。

1907年农工商部又修订了《奖励公司章程》,降低了门槛,如最低奖由50万两降至20万两,奖品依然是“赏商部五等议员,加七品顶戴”;最高奖励则由5000万两下调为2000万两,奖品是“赏商部头等顾问官,加头品顶戴,特赐双龙金牌,准其子孙世袭商部四等顾问官,至三代为止”。

朝廷十分重视招商引资工作,不久又出台了《华商办理农工商实业爵赏章程》,对出资极多、用工较众的实业家“尤当破格优奖,即爵赏亦所不惜”。个人出资2000万两以上,可获特赏一等子爵。