第八章 士兵的信仰冲突与服从(第5/15页)

虽然美国人喊出“铭记缅因号”的口号,虽然他们在纽约的哥伦布圆环中为缅因号战舰树立了一座雄伟的纪念碑,但也许在今天,少有美国人会认为美西战争对于美国历史和国家主义具有重要意义。更少人会认为接下来同菲律宾的战争(1899—1903年)是美国历史上一个重要的转折点。不过,两场战争在一些层面上却是至关重要的。美国最初仅仅想要解放古巴的尝试,最终却成为其控制前西班牙殖民地的一种手段。这里面包括菲律宾、关岛、波多黎各,以及和西班牙毫无关联的夏威夷。美国之前已经和夏威夷人达成协议,在珍珠港建立一个海军基地,并在1898年正式将其吞并,因为这个小岛对于美国和中国、日本之间的商贸活动至关重要。实际上,在美国获得这个现成的帝国的一揽子交易里,主导因素是对于贸易而非领土的渴求。当美国决定挑战西班牙的时候,大多数美国人在意的是商业而不是殖民。

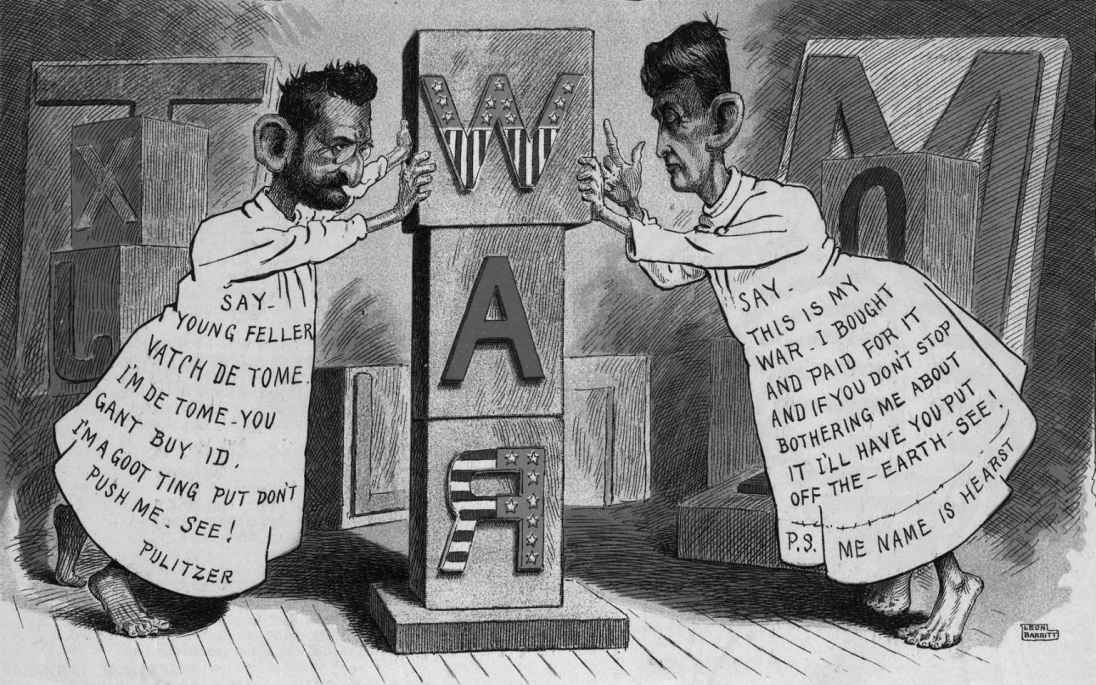

图44 《黄孩子的大号铅字战争》(利昂·巴里特)。这幅1898年6月29日的漫画让约瑟夫·普利策和威廉·伦道夫·赫斯特都打扮成了“黄孩子”。“黄孩子”是广受欢迎的连环画《霍根小巷》的主人公。这个连环画最早出现在《世界报》上,但是当它的作者理查德·奥特考特在1896年被挖到《纽约新闻报》工作后,“黄孩子”的形象也出现在了后一份报纸上。他来自贫民窟、穿着长睡衣,睡衣上写着他说的话。借用黄孩子连环画的形象,《世界报》和《纽约新闻报》被贬损为“黄色报刊”或“黄色新闻”,这种贬损在暗示——准确来讲——两份报纸都很少“让事实去讲故事”。它们的成功很大程度上源于将两个要素成功地结合在了一起:其一是耸人听闻的故事,这些故事大多发生在城市中,可以激发读者对于犯罪、腐败和社会普遍衰败的恐惧;其二是非常强烈甚至极端的爱国情绪。这种“新闻”报道的策略在今天很多欧洲国家并不会让人感到惊讶,不过在当时,这代表了美国印刷资本主义一个新的转向。从这幅漫画可以看出,在古巴问题上,两份报纸的态度都是强烈反对西班牙、支持美国介入的。讽刺的是,这幅漫画出现之时,普利策和赫斯特之间的销量战已经平息,但是,这两份报纸都在灌输的军事热情却已经引发了公开冲突。由美国国会图书馆印刷品与照片部友情提供(LC-USZC4-3800)。

因此,美国并没有为这场战争做好充足的准备,不过幸运的是,西班牙的准备甚至更不充分。持续4个月的美西战争从一开始就是一场力量悬殊的竞争,但这并不会妨碍媒体将这场胜利归功于美国的军事优势,尤其是出众的海军力量。当大荧幕上反复播放美国军队挺进到加勒比海和太平洋的画面时,美国观众为海战的画面欢呼不已(见图45)。那些对于扩张行为是非曲直的疑虑,以及那些重拾门罗主义的打算,如今都已烟消云散。此时,大多数美国人(虽然并不是全部)都支持美国新的殖民野心。

最初,菲律宾、古巴和波多黎各的人民也同样充满热情,那些国家的居民相信只要推翻旧的殖民统治,就可以获得新的发展机遇。不过,这些人很快就明白了,这样的机遇根本不是为当地人准备的,这种情况在菲律宾尤其明显。因此,针对美国的武装反抗渐渐增多。由此导致的冲突一直持续到1903年,不仅造成超过10万名菲律宾人和4000多名美国人在战争中丧生,在一些人看来也摧毁了美国的价值观。开始有声音警告美国应该回到它最初所宣称的使命中,避免反帝国主义者联盟(1899年成立)所称的背叛“美国自由,寻求反美目的”。它坚称“美国的影响应该”是“道德、商业和社会方面的”,但美国掌控菲律宾的决定对这种影响产生了威胁。[9]

反帝国主义者联盟认为,更糟糕的是,麦金利政府试图“熄灭这些岛屿的1776年精神”(菲律宾仿效美国制定了自己的宪法),并“使用西班牙的方式来扩张美国主权”。它强调说,美国不应该将它自身已经推翻的殖民统治再一次强加给其他国家,这是美国的道德责任。它警告说,帝国主义“对自由充满敌意、热衷于军国主义,而远离军国主义一直以来都是我们感到荣耀之事”。不过,在最后一点上,反帝国主义者联盟的观点似乎与20世纪初的美国现实相左,美国土著人的经历就是一个提醒。毕竟,无论是出于何种道德需要的目的,“1776年精神”在之后数年里一直通过战争的方式来实现。与之相仿,这种在19世纪最后几十年中影响美国政治和社会甚广的精神已经将战争和道德相融为一。到了19世纪末,虽然内战军队早已消散,但他们的影响仍旧存在。