第十七章 出现了更多的帽子(第5/7页)

埃勒里不安地用手指抚摸光滑的下巴。“我似乎做了件蠢事,”他承认,“然而那些文件确实在这里的某个地方。难道这是个愚蠢的想法吗?但是逻辑能证明我的想法。当总数是十的时候,减去二、三和四,只剩下一……原谅我思想守旧。我坚持认为文件在这里。”

克罗宁哼了一声,喷出一大口烟。

“你可以反对,”埃勒里低声道,身子向后靠,“我们再检查一遍。不,不!”当克罗宁气馁地拉长脸时,他急忙解释,“我是指口头上检查。菲尔德先生的公寓由一个门厅,一个起居室,一个小厨房,一间卧室和一间盥洗室组成。我们检查了门厅,起居室,小厨房,卧室和盥洗室,但一无所获。欧几里得[7]会在这儿遗憾地强行下一个结论……”他沉思着说,“我们是如何检查这些房间的?”他突然问,“我们已经检查了显眼的东西,把显眼的东西搞得支离破碎。家具、灯、毯子——我重复一次,是显眼的东西。我们敲打了地板、墙和挂画的外框。似乎没有任何东西逃过搜查……”

他停下来,两眼发亮。警官疲倦的面容一扫而光。根据经验,他意识到埃勒里几乎不会为无足轻重的事激动。

“然而,”埃勒里缓缓说道,出神地凝视着他父亲的脸。“根据塞内加[8]的金屋顶言论,我们忽略了某样东西——确实忽略了某样东西!”

“什么!”克罗宁叫道,“你是在开玩笑吧。”

“哦,我不是在开玩笑,”埃勒里呵呵笑道,懒懒地闲坐着,“我们已经检查了地板和墙面,但检查——天花板了吗?”

他夸张地吐出这句话,另外两个人惊愕地盯着他。

“嘿,你什么意思,埃勒里?”他父亲皱着眉问道。

埃勒里飞快地把烟掐灭在烟灰缸中。“就是说,”他说,“纯推理表明:在一个特定的等式中,当排除所有可能性而只剩下一个可能性时,那么,这个可能性在这个假设当中,无论看起来多么超乎想象,无论多么荒谬可笑——它肯定是正确的……根据类似的定理,我得出结论:文件在这个公寓里。”

“但是,奎因先生,天哪——天花板!”克罗宁嚷了起来,警官愧疚地望着起居室的天花板。埃勒里看在眼里,大笑着摇摇头。

“我并不是建议找来一个泥瓦匠用大锤劈开这漂亮的天花板,”他说,“因为我已有答案了。这些房间的天花板上有什么?”

“枝形吊灯。”克罗宁狐疑地低声回答,仰头注视他们头顶上方的全铜固定设备。

“哦不——床上的顶篷!”警官叫道。他跳起来,跑进卧室。克罗宁咚咚地紧随其后,埃勒里饶有兴趣地缓步走在后面。

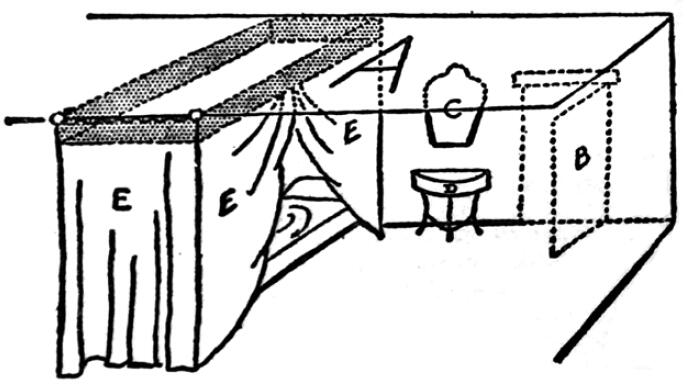

他们在床脚边停下,抬头凝视顶篷。与美国人惯用的顶篷不同,这个过分花哨的装饰不仅是四根柱子挂着的一块大方布,而且是床不可或缺的一部分。床的构造是四个角落的四根柱子从地板一直伸到天花板。顶篷厚实的栗色锦缎也从天花板延至地板,顶部由镶环的杆子连接,锦缎的褶子从这根杆子上优雅地垂下来。

“呃,如果是在这里的话,”警官嘀咕道,拉了卧室里一张锦缎包边的椅子至床侧,“肯定在上面。来吧,伙计们,帮个忙。”

他站上椅子,顾不上会造成损坏,穿着鞋子踏在丝绸料子上。他伸长双臂,发现离天花板还有几英尺之遥,于是又下来。

“埃勒里,好像你也干不了,”他咕哝道,“菲尔德不比你高。附近肯定有个菲尔德自己用来爬上去的梯子。”

埃勒里朝小厨房点头示意,克罗宁立刻冲了进去。过了一会儿,他就扛着六英尺高的高梯凳回来了。警官登上梯子最高处的横档,发现手指还是够不着杆子。埃勒里让父亲下来,自己爬到顶上解决了这一难题。他站在梯子上,以便察看顶篷的顶部。

他攥紧锦缎往下扯。整个帐子支持不住,倒向了一边,露出了约十二英寸深的木嵌板——一个被帷幔掩挡着的构架。埃勒里的手指飞快地扫过这块嵌板的木雕。克罗宁和警官带着阴晴不定的表情抬头盯着他。埃勒里一时找不到进去的途径,于是身子前倾,在嵌板的底部摸索锦缎。

A——天花板

B——通向起居室的门

C——镜子

D——梳妆台

E——床四周的锦缎帘子,从天花板垂至地板,挡住了阴影部分,即放帽子的嵌板。

“把它扯下来!”警官大声道。

埃勒里用力一拉料子,整个顶篷的锦缎都掉在床上,露出毫无遮蔽、未加装饰的嵌板底部。

“中间是空的。”埃勒里用指节敲了敲底部的嵌板。

“这没什么帮助,”克罗宁说,“不管怎样,它不会是实心的木块。你为什么不试试床的另一侧呢,奎因先生?”