林旺不仅是一只象(第3/3页)

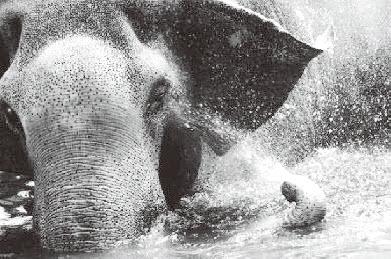

就在日落黄昏的光线下,林俪芳拍到林旺以象鼻喷水喷向自己的眼睛,表情细腻,似乎在享受着生命一刻最后的乐趣。后来它还伸长鼻子朝向工作人员,就像是知道生命走到尽头,还依依不舍的跟老朋友打招呼。

这是在大象林旺死前几天,捕捉到的镜头,让林俪芳(注:台湾动物摄影家)一生难忘

应该说,看过这样的文章,我只好停笔了。

做梦也没想到,居然有那样多的人写过林旺,回忆过林旺,想念过林旺。

感到,自己下手,无论怎么写,都有抄袭的感觉。

写林旺的大多是成年人,每一个人都从孩子走过,从孩子走过的台湾人,很多人记忆里都有一个老林旺。

有很多人,已经离开了那个岛很多年,在林旺辞世的时候,还是写它,怀念它。

那种感觉让我很熟悉,又很亲切。

因为我记忆深处,也有一头一样的大象。

小的时候,我的母亲在外地工作,每年只能回来一次,回来总会听我说说家里有了什么新鲜事——这些事情多半鸡毛蒜皮,无非是前院的蚂蚁搬了家,邻居的小义让马蜂蜇了头一类孩子眼里的惊天大案。反正,我不论说什么,妈妈总是听得那么开心。

有了自己的女儿,才恍然明白,妈妈一年一度的开心,竟是用其他所有时间里对我的思念做底子的。

然而,有一次我却把这种鸡毛蒜皮一举发挥到国际水平了——那一次,我一见到母亲,就宣布新闻一样地大叫:“米杜拉长毛啦!”

妈妈愣了:“米杜拉?米杜拉是谁?”

米杜拉,是北京动物园的一头亚洲象,前几天父亲刚刚带我去看过它。米杜拉是一个叫做班达拉奈克夫人(看,因为米杜拉,我连这样复杂的名字也记得一清二楚)的老太太送给北京动物园的,当时还很小——当然肯定比我个子大。平时对巨型动物有点儿恐惧的我对米杜拉要感觉好得多,近距离观察一番以后,冷不丁发现一个问题——书中的大象皮肤都是胶皮一样的,而米杜拉竟然长着毛!

把这个惊人的发现告诉父亲,父亲当时大概正想着别的问题,心不在焉地回答道:“噢,小的时候没有毛,大了就长出毛来了……”

事后证明问父亲这个问题明显问错了人,他的答案完全错误——亚洲象只有幼小的时候身上才有毛,长大了就不会有毛了,否则那就不是亚洲象了,那是猛犸!父亲是北大数学系毕业的,他在生物学上的知识,并不比街道老太太高明多少。

然而我还是很兴奋,还喂了草给米杜拉吃。深刻的印象让我在妈妈回家的第一时间就向她报告这个“惊人”的消息。

那一年我四岁。

以后又看过很多次米杜拉,每次到动物园都去看它,记得它脾气很好,还会吹口琴。直到有一次,米杜拉突然消失了,从此不再出现。

那种失落,至今难忘。

当我翻看台湾的朋友给林旺的留言,那种久违的感情一下子充塞了我的心房。

我想林旺或者米杜拉于我们的意义,就好像老宅子胡同门口那个修鞋的老师傅,当你满身疲惫地提着皮箱从异乡归来,一走到巷子口就看到阳光下二十年前的老师傅依然在拿着一个鞋掌一板一眼地来钉。

那,就是和林旺爷爷一样的感情了。

写林旺的前半生,我的感觉带有扬眉吐气,写到不需要我动笔的林旺的后半生,心中却只有一份淡淡的欢喜和忧伤,平静如同一湖秋水。

原来感动就是这样简单。

写到文章的结尾,却是一个好消息,才知道我一直有些怀念和担心的米杜拉,离开北京后是去了天津动物园,它当时并没有在这个世界消逝,只是搬了一次家。

虽然我们都终将从这个世界消逝,但我们总是期望着,我们的所爱,走得慢一点,再慢一点。