护院不看家(第3/4页)

保路同志会成立两天之后(6月19日),王人文的举动再度震惊了中央政府——他弹劾盛宣怀“欺君误国”,要求推翻与四国银行签订的借款合同。

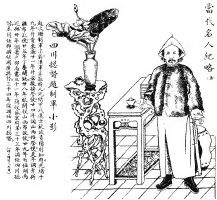

上海《图画日报》的赵尔巽画像。赵家兄弟一门两总督,堪比李鸿章、李瀚章两兄弟。

在这份弹劾折中,王人文详细分析了盛宣怀签订的借款协议,认为每一条都暗藏着“帝国主义的阴谋”,国权、路权丧失殆尽,指责盛宣怀“欺我皇上之在冲龄,欺我监国摄政王之初为国际条约,故敢悍然肆其贪渎,置国家一切利益于不顾”。

王人文说他也十分清楚“合同既经签字,国际关系已成”,自己也不敢指望能修改,但是考虑到四川民意的反弹如此激烈,只好冒昧上奏。他在这份奏折中再度描写了同志会成立当天的“盛况”,特别指出“巡警道派员弹压,巡兵听者亦相顾挥泪”。他认为,两相比较,如果修改合同,“外患必由此而生”,但“人民哀痛既如此迫切,强为抑制,内乱既不可收拾,外患恐相因而生……轻重利害之比较,今日提出修正合同,外人不过索我赔偿损失,比之损失国权、路权,既有轻重之分,比之激成内乱,不幸而见非常意外之变,其赔偿之巨,利害尤不可同日可语”。

他进而提出,应该先治盛宣怀欺君误国之罪,“罪其一人而可以谢外人,可以谢天下,可以消外患,可以弭内乱”,“然后可以申天下人民之请,提出修改合同之议”。毕竟合同并没废止,只是在抵押及路权、用人、购料、查账等各方面做些修改。他呼吁朝廷“必不爱一盛宣怀而轻圣祖列宗艰难贻留之天下”。同时,他也给盛宣怀下眼药,说自己料想以“盛宣怀之忠,必不惜捐一身以爱朝廷;且知盛宣怀之智,亦必知合同苟难修改,朝廷即予优容,而天下之怨既深,则未来之患方永”。

这是地方行政长官第一次旗帜鲜明地在铁路问题上表态,而且与中央政府完全不一致。这份奏折的破坏力相当大,是对既定方针的挑战,令整个行政体制进退两难,地方的手脚与中央政府的大脑脱节,导致离心乃至反叛势力趁机崛起。

在这份奏折中,尽管其对于借款合同的分析处处透着对于国际惯例的无知与士大夫的傲慢,但是,其对于内政民情的分析却与后来的历史走向惊人地一致。这份奏折实际上鲜明地展现了大清帝国在那个时代夹缝中的尴尬处境:一方面要与国际接轨,盛宣怀等洋务派官员们殚精竭虑,的确争取到了前所未有的合同条款;另一方面,却不得不面对相对保守的传统官员乃至更为保守的民众,尤其是当这其中还掺杂了官员与绅士们为了私利而对民意的操纵和煽动。

盛宣怀的幕僚周祖佑事后说:“伏查此次路事风潮,始由川路公司倡言发起,意图抗拒,遂联合谘议局及学界中人,刊布传单,张贴广告,指斥政府,摇惑民心,几于举国若狂。设当时行政官稍加禁遏,当不至此。乃王护院畏其锋势,一味姑容,以致路事风潮迄今未平静者。”

这一评价是公允的。从租股的不得人心来看,川路公司管理层本无动员民众的能力与机会,如果王人文一开始对中央政府的决策持积极的态度,坚决压制川路公司少数高管(他们动辄声称代表人民)的煽动,另一方面强化对民众的宣传,这次铁路国有就能如同中央政府预先推演的那样顺利过关,农民能真正减轻负担,铁路能真正加快建设。

对于王人文的这份弹章,中央政府最后“留中不发”——也就是不予处理、不予答复,实际上也很难处理、很难答复。

但是,王人文却如吃了秤砣,铁了心要逆势操盘。就在为周善培老母祝寿、他喝得酩酊大醉的当天(6月27日),他又向中央政府代奏了《罗纶等签注川汉、粤汉铁路借款合同》。在这份文件中,罗纶等人全面分析了四国银行借款合同的“危害性”,认为“除抵押两湖五百二十万部有之厘捐外,至路线工程、用款、用人、购材、利息等项,凡路政所有权限,一一给于外人,不容国家置喙者且四十年。损失国权,莫此为甚”。而且,将借款合同未经资政院审核的程序缺失上升到了“使人民生宪政上之缺望”的高度,指控“盛宣怀蔑弃钦定资政院章程,不以外债交院议决;又蔑弃钦定公司律,不容股东置一词”,因此提出“收路国有之命,川人尚可从;收路而为外人所有,川人决不能从”,要求“速将邮传部所订借款合同即行废弃”。这是四川方面第一次系统地将保路与宪政挂钩,并鲜明地提出了“破约保路”主张。