全民炒股运动(第2/3页)

麦边随后协同外资银行联手坐庄,先是从银行悄悄地贷款,为股东们每三个月发一次红利,每股派红高达12.5两,这相当于票面价值的12.5%。随后,这几家银行又宣布可以接受兰格志公司股票进行抵押贷款,营造出兰格志股票抗风险能力强的表象,共同炒作。

巨大的利润诱惑下,各种经纪和推广机构不惜进行大规模的误导式宣传,至少有三家公司在证交所追查后承认自己有欺骗和误导投资人的行为,其中一家公司承认将“树桩描绘成了橡胶”,另一家公司经查实仅有一半的土地上种植了橡胶树。但本为投机而来的大清国股民根本不在乎这些。连位高权重的租界法院(会审公廨)法官关桐之,也要到处托人情才能买到一点橡胶公司的原始股。他后来说:“买进时30两银子一股,买进后股票天天涨,最高涨到每股90多两。许多外国人知道我有股票,拿着支票簿,盯到门口,只要我肯卖,马上签字。”“代客买卖各种橡皮股份”甚至已经写在了不少洋行门外的招牌上。

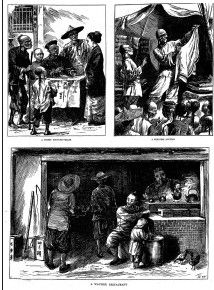

1910年3月中旬,Kota Bahroe橡胶置业有限公司(Kota Bahroe Rubber Estate Ltd.)在上海发行新股。进行申购的第一天,股票原定的发行时间为上午10时,但半夜就在排队的人流令银行方面临时决定提前开门。早上9时10分,第一单交易完成;一个小时后,原定的股票申购指标全部告罄,银行不再接受后来者的认购。价值10万两白银的股票,吸纳了足足160万两的认购资金。

钱庄、票号等内资金融机构积极推波助澜,纷纷降低贷款门槛,不仅给投机者提供信用贷款,还接受股票质押贷款,间接地参与炒股。钱庄自己也赤膊上阵,利用自己的信贷优势,大发庄票(等于自己印钞),直接参与股票炒作。随着越来越多的中国钱庄、票号卷入,并且通过他们遍布全国的经营网络,无远弗届地吸纳着中国各个角落里的资金,形成了中国有史以来最大的一次全民炒股运动。

资本牧场

上市的橡胶公司,为了适应大量低端的大清股民的需要,创造性地将原来50两或100两的股票面值,调低到10两,甚至5两。另一个普遍的行规是,股民可以分期付款,只需要支付少量的首期就能持有股票,余款可以在一个时期内支付完毕。当时就有报章指出,上海股票市场已经成为全民豪赌的赌场。

日本东亚同文会的统计表明,上海橡胶股票的投资总额约为6000万两。其中,中国人的投资额约占70%~80%,在4000万两以上,将近大清国财政年收入的一半。

尽管内忧外患,在甲午战争和庚子事变后接连创下了国家赔款的历史纪录,并且在可以预计的人类历史范围内将继续保持这一纪录,大清国却依然是一只令全世界资本都垂涎欲滴的、能下金蛋的鸡。

自打大清有了股市以来,股市就一直是张巨大的麻将桌。无论国有企业、公私合营(官督商办)企业还是外资企业,变着花样坐庄,“糊”天“糊”地、胡搞一通,根本没有人去关注诸如企业管理、财务状况等基本面,企业本身无非成了赌局的筹码。按照当时报刊所描摹的,华人购买股票“无异乎卖空买空,原价购来,稍增即以售去。其或有贪小利者,或乘其贵而售去,俟其贱而又买进。若其所创之业实系一无依据,则既贱之后必不复贵,有因此而丧资者矣”。股民们“并不问该公司之美恶及可以获利与否,但知有一公司新创,纠集股分,则无论何如竞往附股……至于该公司之情形若何,则竟有茫然不知者,抑何可笑之甚也”。

中国历来便有所谓“官利”制度。不管公司业绩如何,股东都可以旱涝保收地获得“官利”(股息),投资者实际上将自己看做债主而非股东,投资行为则被许多人看做是借贷行为。包括川路公司,尽管股本来自巧取豪夺,却也向股东们既支付股息又支付红利(当然无法兑现)。这一极富中国特色的官利制度,一直贯穿在晚清和民国的公司史中,甚至堂而皇之地写入了民国的《公司法》。在官利制度之下,投资者没有动力,也不习惯去过问乃至监督公司的运营。而同样的,在上海这一由洋人管理的证券市场中,虽没有了官利,但被人为哄抬起来的疯狂股价,令只熟悉官利制度的大清股民们忘乎所以了。

大清国的市场大而混乱,在极为有限的主权保卫下,成为国际资本策马扬鞭的牧场。

人人都讲求“短、平、快”捞一把,社会整体信用的严重缺失,不仅没有通过股市得到缓和,反而将股市带动成了一个赌场。“宁可一人养一鸡,不可数人牵一牛”,大清国虽然股民众多,“炒股炒成股东”却依然是人生悲剧之一,远比“炒房炒成房东”等其他悲剧更为主流。“奸狡之徒,倚官仗势,招股既成,视如己物,大权独揽,恣意侵吞,酒地花天,挥霍如粪土。驯至大局破坏,不可收拾,巨万资金,化为乌有,甘受众人唾骂。公司招股之流弊一至于此,于是人人视为畏途。”在人们踊跃乃至疯狂炒作股票的背后,其实依然是视股东为畏途的投机心态。