三、过眼云烟说往事奎垣口述(第7/10页)

定:就是让石油部占了的那两个院?注269

奎:对对。当初那两个院是典当给煤炭部,说的是十年。

定:然后你们家就都住到南边来了。

奎:就搬这儿来了。

定:解放后您做什么工作来着?

奎:后来加入民族学习班了。

定:噢,东四那个,叫民族干部培训班。

奎:对了,完了就介绍到石油学院去了。在石油学院干了几年,既不是老师也不是专业人员,图书馆。我是图书馆的开国元老。图书馆净是给老师找材料啊。

定:石油学院的书都是理工科的书。

奎:是呀,所以我待不下去嘛,没意思。后来人也越来越多……那时候啊,不知天高地厚,也不知道啊真正自己能够怎么发展,就觉得我再上别处换换也好,又赶上国家不是出了个文件么,五个部门缺人,干部里头有愿意去的,不可拦阻。我不是请调,也不敢请调,我要是请调不叫去也没办法,后来不是有这个嘛,我就说我愿意去北京市教育局。我就上中学了。

子:五十四中,当语文老师,“关关雎鸠”,开始教古文了,哈哈。

定:这不挺好吗。

奎:是呀好是好,这不是挺好嘛,也是胜利冲昏了头脑。

子:老头老自省(众笑)。

奎:大伙儿把我捧得高得了不得。我确实在那儿教古文哪也镇了我那学校,结果我不知道学校怎么打算的,开学的时候没分我教哪一个班,我生气了,我又跑教育局去了,跟我一起的还有一个杨老师,杨老师扯着我,说走吧,说女十四中缺老师,实际是图书馆缺人,因为是多年老校,图书馆要大整理,结果呢又陷到图书馆里头去了。后来也还有叫我教书的,不是讲古文,讲白话,讲白话就不是我的长处了,讲白话就是说话嘛,是不是?这怎么教啊。

子:说老头有学问,给他一个最乱的班,压不住堂啊。后来就在图书馆啊,十几年,一直到“文化大革命”。

奎:幸亏上图书馆啦。

定:没错,您要是当老师,“文革”就惨啦。

奎:因祸得福(众笑)。

定:说说您太太吧,您母亲对您太太不欺负吧?

奎:不欺负,宠着。张寿崇这姐姐啊,也是一个特殊人物,比较直爽,像小孩儿,没有心眼儿,所以有时候就不按照旧的,我母亲都不说。这对人不严,不讲究,就是由我父亲母亲那儿(开始的),自从我祖父祖母过去了以后,(他们)就是什么都不管,随便。

子:和谐大家庭。

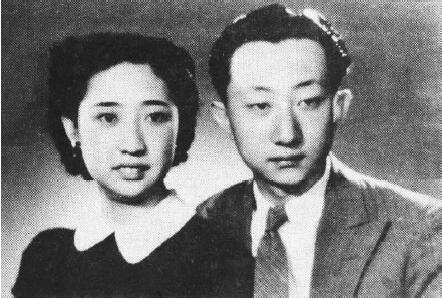

奎垣夫妇合影(察世怡提供)

5.社交圈

奎:跟那家结亲就是我这一辈,以前没结过亲。我爱人的父亲跟我的父亲是把子(指拜把兄弟),因为我们住街坊。

定:您说的街坊就是你们在天津的时候?

奎:在天津的时候。在北京不行,他们住金鱼胡同,我们住秦老胡同。

子:我老祖(指增崇)跟那桐是好哥们儿,我爷爷那辈儿跟我姥爷(指那桐之子绍曾)等于是换帖子的把兄弟,我爸爸跟张寿崇又是莫逆,好朋友。

奎:我跟他们哥儿四个都好,特好,姑舅亲。

定:你们家和张寿崇他们家,你们两家在民国的时候和以前,谁家的派头大呀?

奎:他们家,他们是中堂。那桐早跳出内务府了,人家当了军机大臣了,不归内务府管了,他跳出去的时候我祖父增崇还没当那么大的官呢。我们家是内务府大臣,没做过中堂。

定:你们是内务府总管大臣。

奎:对,总管大臣,总管大臣并不是一个,好几个呢。后来我父亲当过正红旗汉军的都统,我那老丈人、寿崇的父亲是正都统,我父亲是副都统,俩人又在一块儿。

定:他父亲?就是那桐的儿子绍曾,宝儿?

奎:对。

定:我听说北京那时候有八大宅门,特别有名的,你们家算一个,还有哪个您知道吗?

今日秦老胡同之一(定宜庄摄于2006年)

今日秦老胡同之二(定宜庄摄于2006年)

奎:有八大宅门我知道,具体是哪八家我说不上来了。应当是我们家,麻花胡同继家,沙井胡同奎家。注270

定:你们家就跟刘汝舟家熟。

奎:提到刘汝舟我们得分开说。我们和刘槐庭、刘贡南父子注271是一面东伙关系,那时候还没刘汝舟,他岁数比我还小呢。我只看见过他一次,是他十岁左右,他还不一定看见过我,如此而已。所以和他也没有来往。他家与庆王府结亲,那更是大以后的事了。说那时候跟他们家熟,是指他们家当家的刘老头,那是爷爷辈的,叫刘石竹,刘槐庭是名,刘石竹是号。他的儿子是刘贡南,名字好像是刘桐吧,注272也不用,大伙都叫号。等于刘贡南与我父亲,时代一样,也算平辈。怎么着由上边说就是刘家的祖上,由这儿拿着钱去做买卖,做就全赔了,赔了他就跑了,这也许是庚子年吧,过了多少年后,回来了,他还欠着我们家钱呢,不因为欠钱不敢来,欠着钱就敢来,来就跟我家的账房说啊,那时是我对不起您,现在您再拿出点钱来,准保能赚回来。