第六章 镇 远(第3/4页)

在博物馆的民居模型前流连一番,我穿过一座院落进入另一个展厅,这里展出的是民居内部的雕刻及使用的木制品。几个木匠也正在把这个展厅作为他们的工作间。他们不用任何机械工具,只用世界其他地方也使用的传统手工工具:吊线锤、锯子,还有刨子。除了修缮会馆外,他们也负责修缮会馆上面沿着崖壁所建的青龙洞建筑群中的各种庙宇和楼阁等部分。我下面就要去看看这些地方。

两千多年前,中国的道家提出了四象的概念:黑色与龟代表北方,白色和虎代表西方,红色和朱雀代表南方,蓝色与龙代表东方。镇远位于中国西南边陲的东部,因此500年前人们选择青龙作为这个城市的标志,并且沿用至今。

青龙洞建筑群实际上包含了三个岩洞,青龙洞只是其中之一。三个洞一度都被用作供奉道家神仙和佛教菩萨的庙宇。这些庙宇并非和尚或道士的居所,而是这个城市的军队或商界上层人物祈求神灵保佑事业成功之地,他们祈求的或者是佛教菩萨,或者是道家神仙,或者其他什么神灵。

洞窟本身没有太多好看的。青龙洞已经被淤泥和石块塞满,无法进入,而其他两个洞不过是悬岩而已。壁龛和祭坛上原有的雕像早已不见了,但是,走在这些复杂精致的台阶、楼阁和通道中,就像回到了500年前。我只需要透过这些格子窗和下面的那些琉璃顶然后穿过舞阳河幽深的水看过去,就可以回到明朝。夹在舞阳河与河对面崖壁之间的是几百栋古代的房屋,绝没有20世纪的任何印记。镇远的住宅区实际上也是中国最不为人知的博物馆之一。

我来访的时候是三月份,当时木匠们正开始为美景增添最后一道光彩:在会馆门口的对面建一个可以俯瞰舞阳河的茶亭,我想这个亭子一定会是一个品茶赏酒的好去处。但亭子还没有建好,而且天还是太冷。我只能不断地走动,最后决定通过那座连接着会馆的古代石桥,过河去老住宅区看看。

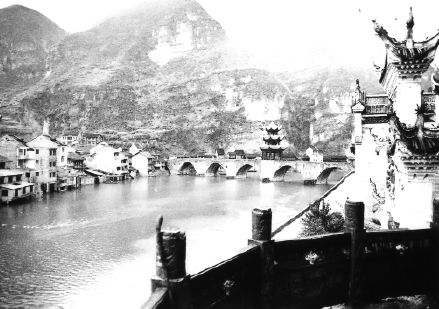

这座古代石桥称为祝圣桥,始建于明洪武二十一年(1388年),最后一次重建是清雍正元年(1723年)。桥体的宽度和强度可供车辆通行。实际上,清朝的时候,缅甸驻中国的特使曾骑象经过此桥。不过,现如今大象和小汽车都不允许通行了。这座桥太重要了,为了避免损坏,只允许行人通过。为了确保不会有庞然大物从桥上经过,现在桥上还设了个亭子。

祝圣桥把我从青龙洞的亭台楼阁带到沿河对岸而建的古城居民区。进入古城中心的路上人迹稀少,我便转而深入到两侧建有古民居的几条巷子里一探究竟。建筑专业的学生从中国各地来到这里,专门研究这里的民居。走到标志着市中心的车辆专用桥之前,我又拐弯踏上沿着围绕民居的岩壁一侧蜿蜒而上的石阶。这段石阶路通往四宫殿,是清代为纪念2500年前带领汉人与当地部落交战的4位将军而建造的祠堂。我停下来喘了好大一会儿,接着往上攀,这条道再往上走就到了抵御中国西南部蛮人的城墙。

这段城墙的建造标志着镇远作为军事要塞的开始,而在以后的2000年中这里一直是个军事重镇,直到后来,它作为贸易中转站的重要性才超过了其战略意义。明朝的时候,汉人从蒙古人手中重新夺回王权,声称拥有这片蒙古人征服的西南新疆土。为确保蛮夷不越界,汉人在镇远两侧的山脉分别建起了城墙,想从这个地区出入,只能走舞阳河水道。

我在四宫殿喘气歇息的时候,几个放学回家的学生从我身边走过,我便上前向他们询问老城墙的位置。他们便带着我登上了悬崖的顶部,并指向一片梯田以外的地方,我顺着他们手指的方向几分钟后就已经走在城垣之上了。城垣的石头立面和砖头内墙已经开始剥落,但整体状况还可以,我还能循着它的遗迹往前走,突然,城垣在悬崖边戛然而止。远远地望下去,黑色舞阳河如巨蟒般向东蜿蜒流去。在下游方向的不远处,城垣又现身在河的另一侧,一路起伏向远方绵延而去。在我看来,城垣确实能挡住蛮夷,当然,我是个例外。

祝圣桥

站在城垣的顶部,我在寒风中颤抖着,这场风从我来了就没有停过,是到离开的时候了,我曾听人说起过一个地方,假如时间足够的话,我本来要去看一看的,那就是位于镇远以南35公里处的报京苗寨。乘船游舞阳河时,我们的导游曾经告诉我,那是中国西南最原始的苗寨之一。不过他还说过,需要拿到通行证才行,而我并不想办那些烦琐的手续。

从城垣上走下来的时候,我又一次经过四宫殿,我在那里停了好长时间,用望远镜往峡谷对面的一个山洞张望,洞口被一些破碎的红布条遮住了一部分。古代的时候,那里是一位道人的住处,没有人记得他叫什么名字,现在,那里住着一位衣衫褴褛的男人和他衣衫褴褛的老婆以及同样衣衫褴褛的孩子。我在想到底是什么原因让他们住在那个洞里。天太冷了,我想不了那么多,沿着小路继续往下走,来到那条横贯整个城镇的路上,跟在几头猪的后面,到了汽车站。我买了前往施秉的车票。施秉位于镇远以西46公里。车还有一个小时才开,我有足够的时间回旅馆拿行李。我很快就返回了车站,还有30分钟的富余。天冷才让我的行动如此迅速。我后悔没有在旅馆大堂的炉子边多待一会儿。车站内的温度比外面还要低,但是站长可怜我,邀请我进他的调度室,司机们正围坐在一个木炭炉子边。我加入了烤火的人群。两天以来,这是我第一次能感觉到自己的脚指头。